この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

MiLiより発売のMiTag、LiTagといったスマートタグ。

こちらはGoogleのFindHub(デバイスを探す)に対応。

自分以外のandroidユーザーも活用し、Bluetoothで位置情報を取得できるデバイスです。

当記事では、MiLiの「MiTag(アンドロイド版)」を紹介。

FindHub含む、MiTagの設定や使い方。

実際に使用してのレビュー等をまとめました。

android対応スマートタグで、エアタグの様な機能を期待する方はご参考下さい。

LiTagやMiCardなど、同社製品との違いもお伝えします。

MiLiのTagシリーズとは

今回紹介するMiTagは、MiLi(ミリー)より発売されたスマートタグ。

貴重品につけてスマホアプリと連携する事で、紛失を防ぐグッズですね。

「位置情報」「音を鳴らす」等の機能により、タグの場所を知る事ができます。

androidとiOS、それぞれの対応モデルが発売されてます。

MiLiスマートタグの基本的な機能

MiLiのTagシリーズは、所謂スマートタグと呼ばれる紛失防止グッズです。

スマートタグは、Bluetooth通信でスマホと接続して使用します。

スマホGPSの位置情報で場所を検知したり、音で場所を探す等して貴重品の紛失防止します。

スマートタグ本体にはGPS機能はなく、スマホと連動して使う商品ですね。

その為、位置情報は基本的に「スマホと最後に接続できた場所」の検知となります。

スマホとのBluetooth通信による位置情報取得は、他ユーザーのスマホでも可能です。

私が購入したandroid版なら、他のandroidユーザーとBluetooth通信できた場所を検知。

自分のスマホと他androidユーザーで、タグ(貴重品)の紛失を防ぐワケですね。

情報は暗号化で保護される為、他ユーザーに直接伝わる心配はありません。

スマートタグでこうした機能を使うためには、専用のアプリを使用します。

MiTagの場合、android版ではGoogleの「FindHub」。

iOS版では「探す」アプリに対応しています。

MiLiのスマートタグの種類

MiLiより発売されているスマートタグには、下記種類があります。

- MiTag

- LiTag

- MiCard

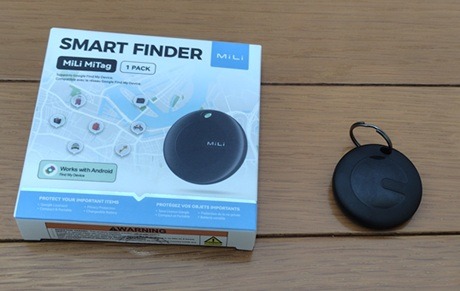

大きくは、薄く小型の円形でキーホルダー感覚で使えるMiTagとLiTag。

カード型で財布等に使用しやすいMiCardという形です。

MiTagとLiTagの違いは、主にサイズとデザインです。

私が確認した限りでは、基本性能はほぼ同じとなっています。

LiTagの方は、エアタグと同じサイズで関連グッズが使用しやすくなってます。

比較して、Mitagはわずかに大きいサイズ感となります。

android版の目印

加え、それぞれにアンドロイド版とiOS版があります。

先述の通り、android版はgoogleのFindHub(旧デバイスを探す)アプリ。

iOSは、探すアプリに対応しています。

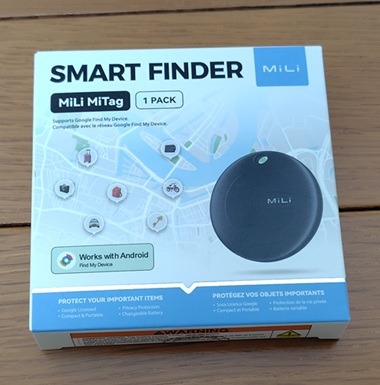

android版は「Works with Android~」。

iOS版は「Works with Apple~」のロゴが目印。

MiLiは中国発のブランドで、GoogleとApple公認を受けてます。

さらにandroidとiOS両対応のDuoも、それぞれで発売されてます。

今回はアンドロイド版のMiTagを購入したので、レビューしていきます。

MiLi「MiTag(アンドロイド版)」の商品仕様

下記はMiLi「MiTag(アンドロイド版)」の主な商品仕様です。

| 参考価格 ※Amazonより |

2,499円 |

| サイズ |

38 x 38 x 9 mm 重量9g |

| Bluetooth検出範囲 | 通常の条件下では約20〜50M ※周囲の環境により異なる |

|---|---|

| アプリの対応デバイス | スマートフォン(Android 9.0 以降) Googleのアプリ「FindHub」に対応 |

| 電池 | CR2032 (交換可能)、電池寿命約1年 ※公式HPでは約6~8か月とも |

| その他 | IP67認証の防水性能 |

| 同梱物 | ・MiTag本体 ・ボタン電池CR2032(セット済み) ・キーリング ・説明書 ・サポートカード |

今回購入したandroid版は、先述の通りGoogleのFindHubに対応しています。

Appleのエアタグの様な、薄くて丸いデザインが特徴ですね。

キーリングが付属しており、カギ等にキーホルダーとして装着できます。

ちなみにLiTagの場合、ストラップが付属。

サイズもエアタグと同等となっている。

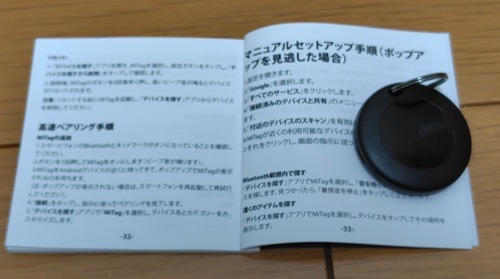

説明書は各種言語に対応しており、日本語にも対応しています。

電池寿命はAmazon等では約1年、公式HPでは約6~8か月。

またUWB対応かの様な表記がありますが、実際のところは不明。

確認できた範囲では、現在非対応の様子です。

UWB=超広帯域無線通信

高精度な位置測位を可能とする通信技術のこと

MiLi「MiTag(アンドロイド版)」の使い方

実際に動かしながらMiTagの使い方を説明します。

初期設定のスマホとのペアリング方法。

実際のアプリ操作等を見ていきましょう。

今回はandroid版なので、FindHubの使い方も兼ねてご紹介。

MiTagの初期設定方法

MiTagの利用には、下記準備が必要です。

- GoogleのFindHubをインストール

- スマホのBluetoothと位置情報を有効にする

MiTagの利用には、GoogleのFindHub(※旧「デバイスを探す」)というアプリが必要です。

androidスマホであれば、多くの場合最初からインストールされています。

外部リンク:Google Play(Find Hub)

また機能利用の為には、スマホのBluetoothと位置情報の設定を有効にする必要があります。

準備が完了したら、MiTag本体の電源を入れます。

MiLiの文字がある面の黒い部分が電源ボタンですね。

これを1回押せば、ピピピと音が鳴って電源が入ります。

電源オフ時は5秒間長押しすればOK。

スマホとのペアリング方法

電源を入れたら、スマホとのペアリングを行います。

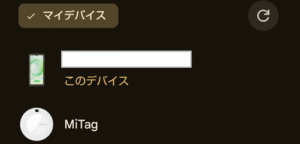

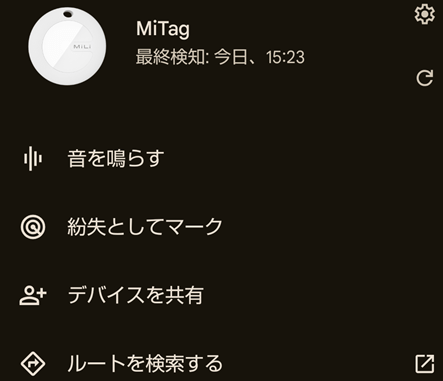

この作業を終えると、↑画像の様にFindHubにMiTagがマイデバイスとして追加されます。

ペアリングは、下記方法で行う事が出来ます。

高速ペアリング

- MiTagのボタンを押して電源ON

- Mitagをandroidスマホの近くに持ってくると、ポップアップが表示

- 接続をタップし、指示に従ってペアリングを行う

MiTagをスマホに近づけると、ポップアップが表示されます。

その際の表示にある「接続」をタップすれば、設定完了です。

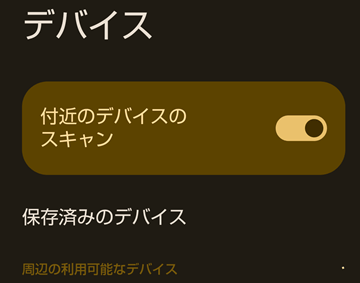

手動でのデバイス追加方法

ポップアップ表示を見逃した場合、下記方法でも設定が行えます。

手動セットアップ

- 設定を開く

- 「Google」「すべてのサービス」と選択

- 「接続済みのデバイスと共有」より「デバイス」を選択

- 付近のデバイスのスキャンを有効にする

- MiTagがリストに表示されるので選択

こちらはより手動的な手順で追加する方法ですね。

上手くいけば、上記画像の場面で「周辺の利用可能なデバイス」として表示されます。

高速ペアリングも含め、上手くいかない時は本体の電源入れ直し。

あるいは、スマホの再起動等で解決します。

私の場合、高速ペアリングを利用しました。

ワンタッチで設定完了できるので、理由が無ければこちらを利用しましょう。

FindHubを使ってMiTagを探す

スマホとMiTagのペアリングが完了したら、GoogleのFindHubを開きます。

すると、デバイスにMiTagが追加されています。

MiTagをタップすると、位置情報と共に下記メニューが表示されます。

- 付近を探す

- 音を鳴らす

- ルート検索

- デバイスの共有

- 紛失物としてマーク

これら項目は、「MiTagとスマホの距離」で表示される内容が異なります。

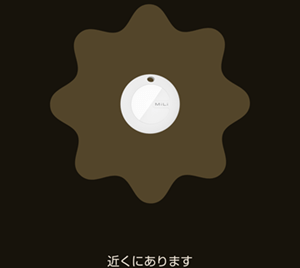

MiTagが近くにある場合、「付近を探す」が表示されます。

この機能では、「位置を示す形」を見ながら探す事ができます。

丸っぽいイラストがふわふわと動き、デバイスに近づくほど形が大きくなります。

さらに近づくと、Mitagの画像が表示

「音を鳴らす」では、MiTag本体側で音を鳴らす事ができます。

※付近を探す中でも、音を鳴らす事は可能

音は「ピッピッピッ…」というモノで、時間は約10秒近く。

音量はそこまで大きくなく、時計等のアラーム音を少し小さくした位の印象。

位置情報で遠くのMiTagを探す

最終検知位置の情報は、グーグルマップを利用して表示されます。

MiTagが近くにない場合、メニューにルート検索が追加。

通常のグーグルマップと同じく、検知位置へのナビを行ってくれます。

FindHubでは、他androidユーザーのBluetooth通信でも位置情報が更新されます。

他ユーザーに情報が伝わる事はありません。

「紛失時」に使えるその他機能

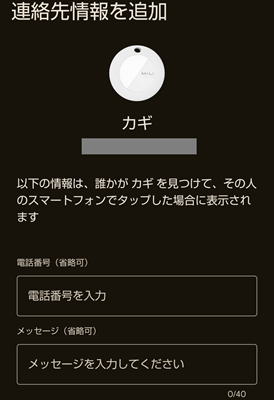

もしMiTagを紛失して困った時は、紛失物としてマークも活用できます。

他androidユーザーがMiTagを検知した際に通知が行われます。

見つけた方へのメッセージも設定できます。

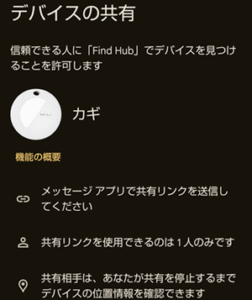

似た機能として、「デバイスの共有」もあります。

これは信頼できる人と一緒に探す為の機能ですね。

メッセージアプリで共有リンクを送り、デバイスの位置情報の確認を許可が可能。

この機能を使えば、家族や知り合いと位置情報を共有し協力してMiTagを探せます。

共有できるのは1人まで、共有停止もできます。

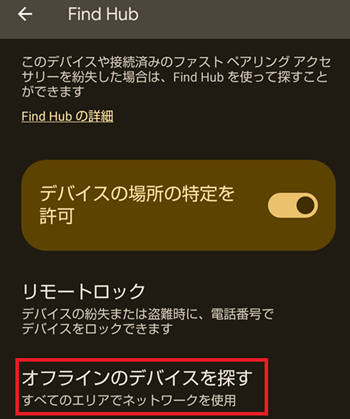

設定で「オフラインのデバイス」を探しやすくする

FIndHubでは、オフラインのデバイスに関する設定が行えます。

この設定はFIndHubの設定画面、「オフラインのデバイスを探す」より可能です。

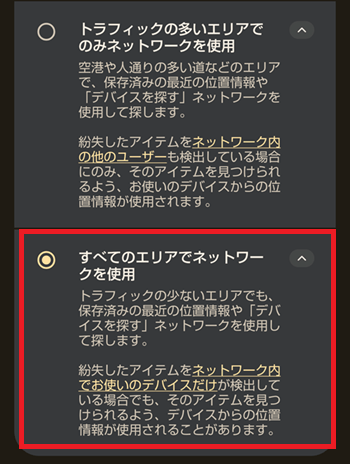

初期設定では、「トラフィックの多いエリアでのみ~」となってます。

これを「すべてのエリアでネットワークを使用」に変更します。

この設定を行う事で、紛失時に位置情報を検知しやすくなります。

※参考「Google Support(Find Hub に関する問題を解決する)」より

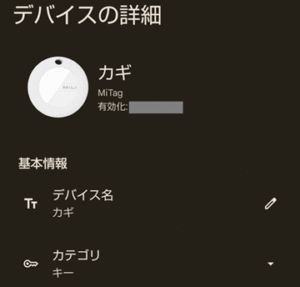

MiTagの「名前」「カテゴリ」を変更する

FindHubでは、デバイスの「名前」「カテゴリ」の設定が可能です。

設定はMiTagを選び、歯車アイコンをタップすれば行えます。

画像では名前をカギ、カテゴリをキーとしました。

他カテゴリには、バッグやスマホ等があります。

これにより、「MiTagを何に付けてるか」を分かりやすくできます。

特にスマートタグを複数台使い分けてる方は、設定しておく事をオススメします。

MiTagの電池交換方法

本体の電池交換は、側面の穴を使って本体を開けば可能。

マイナスドライバー等を使うと、開けやすいかと思います。

使用電池は、ボタン電池のCR2032。

電池寿命は、Amazonの商品説明では約1年。

ただ公式HPでは約6~8か月ともあり、約8ヵ月位と見るのが無難でしょうか。

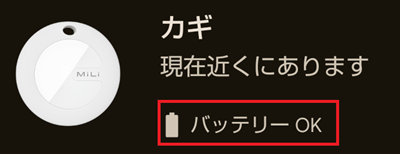

幸い、FindHubアプリ内で電池残量も確認できます。

半年過ぎたぐらいからマメに残量チェックし、減っていれば交換するのが無難そう。

MiLi「MiTag(アンドロイド版)」のレビュー

それでは、MiLi「MiTagアンドロイド版」のレビューをしていきます。

要点からお伝えすると、こちらになります。

- 多数のandroidユーザーと通信し、位置情報を取得

- 価格が安めでコスパに優れる

- 本体の音量は大きくない

- エアタグと全く同じ機能・性能があるワケではない

多数のandroidユーザーと通信し、位置情報を取得できるのが大きな特徴ですね。

他スマートタグと比べ価格も安く、コスパにも優れています。

エアタグを意識した特徴もあり、実際同じような機能もあります。

ただUWB非対応でアプリの仕様も異なる等、エアタグと全く同じでない点には注意です。

それでも基本的な性能は十分であり、使い勝手も良好。

android対応のスマートタグとして、オススメできる商品です。

【良かった点】「購入しやすい価格」「androidデバイスで位置情報を取得」

「MiTag(android版)」で良かった点は下記。

- 安い

- 多数のandroidユーザーと協力して位置情報を把握

- 専用アプリをインストール必要ない

- キーホルダ感覚で装着できる

android対応のスマートタグとしては、他と比較し安い価格で購入できます。

例えば、同じくandroid対応のTileのスタンダードモデルは3980円。

対して、MiTagは約2,500円。

位置情報の制度はスマホ側に依存しますし、こちらで十分な方も多いでしょう。

またキーホルダー型なので、装着や持ち運びしやすいデザインです。

鍵やカバンへの使用が良さそうですね。

私は鍵にキーホルダーとして付けています。

音で見つける事もできる為、外出前に慌てる事も減りました。

「Googleアプリ」で「androidユーザー」の位置情報を利用できる

MiTag含むスマートタグにGPS機能はなく、スマホと通信して位置情報を記録します。

これをandroidユーザーと協力して行えるのは、大きな魅力。

貴重品の紛失時も位置情報の更新の可能性がある為、安心感があります。

同じくandroidで使えるスマートタグには、Tileやmamorio等があります。

しかし、これらは「同じメーカー商品を持つユーザー同士」が通信条件でした。

Mitagの場合、多数のandroidユーザーと通信機能を使えるのが最大のメリットですね。

また他スマートタグと違い、専用アプリでなくGoogleのFindHubを使用する事が可能。

アプリを使う事には変わりませんが、新たにアプリインストールをする必要がありません。

他の「Works with Android」のロゴがある物であれば、同様のアプリで使用できます。

調べたところ、まだ対応商品数は多くないみたいです。

今後に期待したいですね。

※参考「android(「Find Hub」でデバイスとアクセサリを見つける)」より

【気になる点】「音量の小ささ」「置き忘れ通知がない」

MiTag(アンドロイド版)で、気になった点は下記。

- 音を鳴らす時の音量が小さく、置き忘れ通知がない

- 財布等には使用しにくい

- 性能説明に不明点が残る

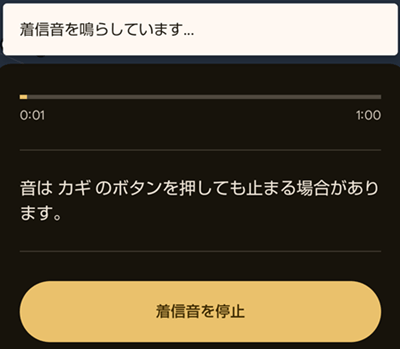

仕様上は1分程音を鳴らせそうだが…

まず音を鳴らす時の音量が小さく、時間も短い点。

一般的なアラーム音より小さく、時間も10秒に満たない程度です。

これは他の方の口コミでも、よく指摘されてます。

切羽詰まった場面で音を頼りに探すには、ちょっと頼りないですね。

FindHubの位置情報や付近を探す機能で、音が聞こえる距離まで近づく。

そこから位置表示の形を見つつ、音を鳴らしながら発見する使い方になるでしょう。

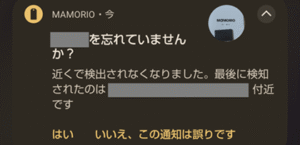

他製品の「置き忘れ通知」の様子

またFindHub側の問題かもしれませんが、置き忘れ通知機能がありません。

これはスマホからタグが離れると、スマホに「忘れてないですか?」と通知する機能。

mamorio等の他スマートタグで見られる機能なので、気になる方もいるでしょう。

細かな点ですが、「Amazon等」「公式HP」等で紹介される性能に少し差も見られます。

使用に問題ないですが、「UWBの対応可否」や「電池寿命」など…

不明点が残るのは、ちょっと気になるところです。

上記はカード型のTileSlim

MiTagはキーホルダー型なので、財布などの貴重品へは使用しにくい形となってます。

ただカード型のMiCardもあるので、財布に入れたい方はそちらを購入すると良いでしょう。

別メーカーになりますが、同じくカード型のTileSlimもなかなか良い商品でした。

⇒TileSlimの使い方と使用レビュー【android対応カード型スマートタグ】

【総評】コスパに優れた「androidユーザーの為のスマートタグ」

MiTagは、貴重なandroid対応のスマートタグ。

エアタグ的な機能やデザイン等もあり、androidユーザーとしては嬉しいところ。

iPhoneに比べ、選択肢の少ないandroidユーザーにはありがたい商品。

ただアプリの仕様もあり、全てがエアタグと同等というワケではありません。

とはいえ、基本的な機能・性能は十分にあります。

価格も安いですし、MiTagはコスパに優れている印象。

他バリエーションもあり、好みに応じて選べるのも嬉しい点。

エアタグのアクセサリーを使いたいなら、サイズが同じなLiTag。

財布に入れたいなら、カード型のMiCardもオススメです。

LiTagと迷う方もいると思いますが…、

個人的にはキーリングが付属する方が嬉しいので、MiTag推しです。

GoogleHub対応の製品と比較なら、下記商品もレビューしてるので参考にどうぞ。

こちらはカード型のスマートタグですね。

⇒Anker「Eufy SmartTrack Card」の使い方と購入レビュー【android版】

さいごに

…という事で、MiLiのMiTagの紹介でした。

android対応のスマートタグという事で、口コミを見ていても需要が伺えます。

Googleの純正アプリで使える事に、安心感を覚える方も多いみたいですね。

知らない変なアプリも入れたくないですし、なるほどと思いました。

紛失防止という事で、過去にはキーファインダーも紹介しました。

こちらは音で貴重品を発見するタイプですね。

家の中など、近場メインで探したい時にオススメなので良かったら。

HouseLife

HouseLife